Publicado el: 31/10/2011

Autor/es:

Julio Vilaboa

(Food Security Center (FSC), Universidad de Hohenheim, Alemania),

Natalie Keating (United States Peace Corps), Reyna Elisa Bautista, Pablo

Díaz y Ponciano Pérez (Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz),

Olman Quiros (Universidad Nacional de Costa Rica)

Resumen

La expresión criollo representa a

bovinos nacidos en América que descendían de padres europeos. En México,

la CONABIO reconoce dos razas como nativas mientras que la FAO integra

tres más, entre las que destaca el Criollo Lechero Tropical (CLT). Esta

raza, caracterizada por su capacidad de soportar estrés al calor,

resistencia a parásitos y producción a bajo costo, se introdujo a

México en la década de los 60´s y su conservación ha estado a cargo de

asociaciones, universidades y centros de investigación. El inventario

del CLT apenas representa el 0.005% del inventario bovino nacional y se

desconoce su aportación en el volumen de producción lechera nacional;

sin embargo, la conservación y desarrollo de este recurso genético es de

importancia como proceso productivo alterno en hatos bovinos del

trópico mexicano. La finalidad de esta revisión de literatura es mostrar

una analogía del Criollo Lechero Tropical en la ganadería lechera

mexicana.

Palabras clave: AMCROLET, producción, razas, recurso genético, leche.

Introducción

En

México, a partir de algunas décadas se consideró de importancia la

conservación y rescate de los recursos genéticos nativos como parte de

un proceso productivo alternativo de largo plazo (Sierra, 1998). El país

cuenta con 45 razas bovinas, de las cuales 26 son europeas, 7 cebuinas y

12 sintéticas como resultado de cruzamientos entre éstas (FAO-SAGARPA,

2002). Por una parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de

la Biodiversidad (CONABIO) reconoce los bovinos Chinampo y Frijolillo

como razas originarias de México mientras que el Sistema de Información

sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS) de la FAO

(1997), reporta como razas nativas mexicanas a la Boran (cebú),

Chinampo o del Desierto de Baja California (criollo), Lechero

Centroamericano o Criollo Lechero Tropical (CLT), Frijolillo (criollo) y

Santa Gertrudis (5/8 Shorthorn, 3/8 Brahman) (FAO, 1997). Según el

Informe sobre la Situación de los Recursos Genéticos Pecuarios (RGP) de

México, estas razas se conforman y desarrollan en hatos pequeños, en

sistemas de producción familiar mediante el pastoreo extensivo; dicho

informe menciona que la raza CLT está localmente adaptada pero es poco

utilizada y su población presenta una tendencia descendente; en cuanto

al grado de caracterización, el CLT cuenta con estudios descriptivos,

evaluaciones de sus cruzas y bases de datos de registros genealógicos

pero no presenta indicadores que midan el grado de utilización

(FAO-SAGARPA, 2002). La finalidad de esta revisión de literatura es

mostrar una semblanza del Criollo Lechero Tropical en la ganadería

lechera mexicana.

Panorama de la ganadería lechera en México

En

México, la producción láctea (9.1 millones de L) se destina para la

leche fluida (39%), yogurt (15%), leche en polvo (14%), queso (12%),

crema (4%) y otros derivados (16%); ocupa el tercer lugar en la

industria de alimentos (INEGI, 2002). El inventario bovino supera los 31

millones de cabezas de los cuales más de 2 millones 300 mil bovinos se

enfocan a la producción de leche (INEGI, 2007; SIAP-SAGARPA, 2005). La

industria aporta el 25% de la leche que se produce y consume en el país

(SIAP-SAGARPA, 2005), mientras que en otros países latinoamericanos como

Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia representan entre el 30% y 60%

(FAO, 2002). A nivel mundial, México, ocupa el 13avo lugar en la

producción de leche (0.17 %) por debajo de Alemania (23%), Francia

(21%), Reino Unido (12%), Holanda (9%) e Italia (9%) (SIAP-SAGARPA,

2005).

En el territorio nacional (196 millones ha) hay tres regiones

ganaderas definidas como la región Árida-Semiárida (43%), Templada (29%)

y la del Trópico Húmedo y Seco (28%). La región Árida-Semiárida tiene

el 20 % del hato nacional, la Templada el 16 % y Trópico (Húmedo-Seco)

el 64% de la población bovina nacional (Gallardo et al., 2010). Dentro

de estas regiones se han identificado cuatro sistemas de producción, el

especializado (17%), semi-especializado (15%), doble propósito (60%) y

de traspatio (8%) (Pérez et al., 2003). En los sistemas especializado y

semi-especializado se utilizan razas Holstein, Suizo y Jersey con un

tamaño promedio de hato entre 300 a 400 hembras adultas para el

especializado y entre 180 a 200 vacas para el semi-especializado; en los

sistemas doble propósito y de traspatio se utilizan cruzas de las razas

Suizo, Holstein y Simmental con Cebú con un hato promedio de 30 a 40

hembras adultas para el doble propósito y de 8 a 10 para el sistema de

traspatio (SIAP-SAGARPA, 2005). La utilización de la raza Criollo

Lechero Tropical (CLT) en la ganadería lechera es escasa; su inventario

representa el 0.005% del inventario bovino nacional y el 0.05% en

comparación con el estado que cuenta con mayor número de bovinos

(Veracruz, 3´681,925 bovinos), además que no se tienen estadísticas de

su aportación a la producción nacional. Tanto la CLT como las demás

razas criollas mexicanas, se manejan a través de Asociaciones de

Criadores de Ganado de Registro, los cuales son los encargados de

llevar el control genealógico y emitir los certificados de pureza

correspondientes a cada raza (SIAP-SAGARPA, 2005; FAO-SAGARPA, 2002).

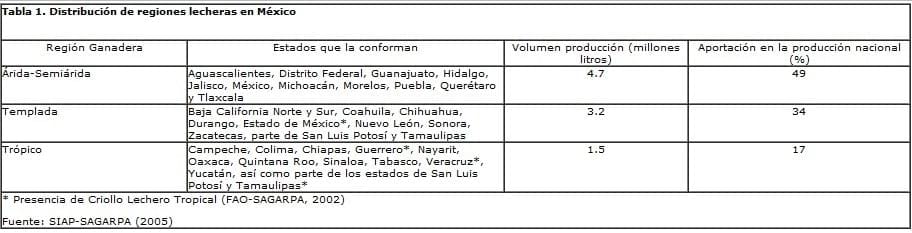

Aunque

la ganadería lechera se desarrolla en todo el país (Tabla 1), la mayor

producción (56%) se concentra en los estados de Jalisco (18%), Durango

(10%), Coahuila (10%), Chihuahua (8%) y Guanajuato (7%) ubicados en las

regiones Árida-Semiárida y Templada, con sistemas intensivos y

semi-intensivos; el resto de los estados aporta el 44% de la producción

nacional (SIAP-SAGARPA, 2005). Los sistemas especializado y

semi-especializado presentan altos costos de producción (Santellano et

al., 2011) ; mientras que el doble propósito, caracterizado por el

ordeño manual, es de importancia no por su eficiencia productiva sino

por el hato que representa (Izaguirre et al., 2007). En este sentido,

independientemente de las razas y sistema utilizado, la producción de

leche ha sido insuficiente para satisfacer la demanda nacional por lo

que cada vez se tienen que importar mayores volúmenes, convirtiendo a

México en el principal importador de leche descremada en polvo

(SIAP-SAGARPA, 2005; Santellano et al., 2011).

En el trópico se

desarrolla el 80% del sistema doble propósito (DP) y se concentra en las

costas del Golfo de México y del Pacifico (Espinosa et al., 2000 y

Magaña et al., 2005). En el DP se utilizan cruzas Bos taurus x Bos

indicus en diferentes proporciones de cruza. Esta ganadería se

caracteriza por bajos índices productivos y reproductivos que inician

desde la fase de crianza con destetes de becerros a los 8 ó 10 meses de

edad (156 kg peso en promedio), producción láctea por lactancia de 815 L

(Díaz et al., 2001); edad a la pubertad de 30 meses en promedio; edad

al primer parto de 42 a 48 meses, periodo entre partos superior a 540

días y tasas de parición de entre 45 a 55% (Villa, 1994; Vite et al,

2007). El DP no busca alcanzar altas tasas de producción de leche por

vaca por día sino optimizar el uso de los recursos forrajeros

disponibles, al igual que requiere menor inversión de capital y nivel

tecnológico, esto en comparación con los sistemas especializado y

semi-especializado (Urdaneta et al., 2004; Magaña et al., 2005; Vilaboa

et al., 2009).

El Criollo Lechero Tropical (CLT)

El

primer ganado bovino que llegó a América fue traído por Cristóbal Colón

en 1493 y desembarcó en la isla de Santo Domingo; dos décadas más tarde

entró a Centroamérica (Puerto Rico, Jamaica y Cuba). Su introducción a

México, procedente de las Antillas entre los años 1521 y 1543, fue por

Tampico, Península de Yucatán y Veracruz (Rouse, 1977; Beteta, 1997). El

término criollo se refiere a bovinos nacidos en América que descienden

de padres europeos. Estos grupos genéticos, cuya finalidad principal no

era la crianza y producción (Mariante y Fernández-Baca, 1998), se

adaptaron evolutivamente bajo condiciones típicas de estrés. Así el

medio ambiente, el recurso genético y la interacción entre ambos

contribuyó a la conformación de bovinos con potencial de producción de

alimentos (Pariacote, 2000). Su propagación se debió, entre otros

factores, a la abundancia de recursos naturales libre de enfermedades y

la baja necesidad de insumos para la producción (López, 1987); sin

embargo, según Messina (1990), los primeros ejemplares se adquirieron

con la finalidad de romper esquemas establecidos en cuanto al uso de

razas más que el objetivo de incrementar la producción.

La raza

Criollo Lechero Tropical (CLT) descendió de bovinos traídos durante la

conquista y su distribución y desarrollo se estableció en las tierras

bajas de la vertiente del Golfo de México (Rosendo y Becerril, 2002). Su

desarrollo inicia en la década de los 60´s con la importación de 18

vacas de Nicaragua, 2 toros de Costa Rica y semen de 13 toros de

Centroamérica. El hato inicial se estableció en Tamaulipas en un rancho

propiedad de la Asociación Mexicana de Producción Animal (AMPA). En

1991, el hato núcleo se trasladó a Veracruz; en 1999, se inseminó un

lote de vacas doble propósito (DP) para producir la primera generación

de vaquillas F1 y posteriormente, en el año 2000, dicho hato, conformado

por 57 vacas adultas, 12 becerras y 5 toretes se estableció en el

predio Tepetates, propiedad del Colegio de Postgraduados, Campus

Veracruz (Díaz, 2005; Hernández et al., 2007). Actualmente, los núcleos

de ganado CLT en México son manejados por la Asociación Mexicana de

Criadores de Ganado Romosinuano y Lechero Tropical (AMCROLET)

(FAO-SAGARPA, 2002), asociación que se enfoca al respaldo y declaración

de las genealogías, expedición de certificados individuales, comparación

de valores genéticos entre hatos, mejoramiento genético de la raza y

control de registros e inventarios. La AMCROLET ha establecido hatos

experimentales o comerciales en el norte y centro de la Costa del Golfo

de México (Tamaulipas y Veracruz, principalmente); al 2010, dicha

organización contaba con un inventario de 1,657 bovinos registrados ante

dicha Asociación y 88 socios (activos y no activos) no obstante se sabe

de la existencia de hatos y productores no registrados (AMCROLET, 1998;

2010).

Según Primo (1992) y AMCROLET (1998, 2005), las

características para incorporar bovinos en la raza CLT (nivel de

fundación) son pelo corto (menos de 1 cm) escaso y brillante, piel

gruesa y pigmentada, arrugas alrededor de los ojos, cuello y frente;

canal del parto muy amplio, inserción de la cola descarnada, alta, borla

de la cola con muy escaso pelo; manto bayo o rojo con o sin cabos

negros, los overos sólo se admiten a nivel de 3/4 de pureza. El peso a

1º, 2º, 3º y 4º parto en hembras debe ser 360, 375, 425 y 450 kg

respectivamente y en toros adultos de 500 a 750 kg. Esta raza presenta

una producción media de leche en una ordeña de 1,110 a 1,180 kg en 305

días con apoyo del becerro; una lactancia de 318 días y 100 días entre

el parto y la concepción; la edad al primer parto es de 1,222 días y el

intervalo entre un parto y otro de 455 días (Díaz et al., 2005). Dentro

de las bondades que se le atribuyen al CLT se considera su fertilidad,

habilidad materna y capacidad productiva con requerimiento de pocos

insumos (Pariacote, 2000).

¿Qué se sabe y qué falta sobre el CLT?: algunas investigaciones

Sobre

el CLT se han realizado estudios para determinar su selección y

mejoramiento genético (Magofke, 1964; Álvarez, 1972; Deaton, 1979);

comportamiento productivo y reproductivo (Ríos, 1962; Medallo, et al.,

1997; Valle y Moura, 1986; Rosendo y Becerril, 2002; Díaz et al., 2005;

Martínez et al., 2006), respuesta a factores ambientales (calor)

(Hernández, et al., 2007); resistencia a ectoparásitos (González et al.,

2009), características de la leche y sus derivados (Estrella et al.,

2004; Guerrero et al., 2004; Díaz et al., 2005) así como su comparación

con otras razas lecheras o DP (Ponce y Bell, 1986; Casas y Tewolde,

2001; Cervantes et al., 2006; Martínez et al., 2006); sin embargo, se

carece de estudios sobre aspectos de importancia tecnológica y

socioeconómica ya que se desconocen los componentes tecnológicos

utilizados en los ranchos con bovinos CLT; las características

socioeconómicas de los productores que utilizan que esta raza y la

percepción éstos respecto a la incursión o no-incursión de este tipo de

ganado en sus hatos. Ya desde los 90´s se plateaban tres tópicos sobre

este tema; el primero en relación de demostrar la viabilidad y

factibilidad socioeconómica del CLT; el segundo, respecto a su capacidad

productora de leche en comparación con otras razas especializadas o DP;

y por último, la relación costo-beneficio en cuanto a su utilización

(Messina, 1990). Además, otro factor importante a considerar es la

invariable tendencia, probablemente por falta de información y

divulgación sobre el CLT, de los productores en utilizar razas y/o

cruzas orientadas a la producción de leche y/o carne en busca de

acrecentar los niveles de producción (Pariacote, 2000).

Esfuerzos de Conservación

En

Centro (Costa Rica, México, República Dominicana) y Sud América

(Venezuela, Colombia) mediante asociaciones de productores,

universidades y centros de investigación se ha trató de conservar y

desarrollar la raza CLT con el establecimiento de hatos experimentales,

demostrativos y productivos (De Alba, 2007). Los hatos experimentales

establecidos inicialmente en Maracay, Venezuela y Turrialba, Costa Rica,

perdieron su importancia (Vilaboa et al., 2011) sin embargo éstos

poseen información concreta sobre esta raza; además que éste último

(Turrialba) en su momento , proporcionó semen para la creación de dos

nuevos hatos en México y República Dominicana, respectivamente. En

Nicaragua, Doña Socorro vda. De Reyna y el Ministerio de Desarrollo

Agropecuario y Reforma Agraria manejan y divulgan dicha raza; en

República Dominicana el Centro de Investigación y Mejoramiento de la

Producción Animal; en Costa Rica el Ministerio de Agricultura y

Ganadería y en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y

Enseñanza en Turrialba, Costa Rica, en Venezuela, en Hato Criollo

Limonero-MAC y en México a través de la AMCROLET, quien también cuenta

con información sobre parámetros productivos y reproductivos (Primo,

1992). Para el 2010, esta Asociación (AMCROLET), contaba con un

inventario aproximado de 1,675 bovinos, donde el 3% correspondía al hato

referencia macho y hembras; 2 % hato fundación machos, 47% hato

fundación hembras; 10% hato nacencia machos y 34% hato nacencia hembras;

mientras que el número de socios es de 88 (en promedio 19 bovinos por

productor), de los cuales 68% se consideran como activos y 32% como

no-activos, además que existen otros hatos de CLT y productores no

registrados (AMCROLET, 2010).

En general, las asociaciones,

universidades y centros de investigación relacionadas con el CLT cuentan

con objetivos comunes como identificar y establecer parámetros

productivos y reproductivos; incentivar la participación de los

productores en el uso de esta raza y desarrollar hatos de prueba para

su distribución y utilización de pequeña a gran escala (De Alba, 2007);

además de la caracterización morfológica, fenotípica, genotípica y

productiva así como el manejo de la variación genética (Sierra, 1998;

Segura y Montes, 2001).

A nivel gubernamental, en México, la

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA), a

través de su Dirección General de Ganadería (DGG) y en coordinación con

la Confederación Nacional Ganadera (CNG), por conducto de sus

Asociaciones de Criadores de Ganado han conjuntado esfuerzos para la

conservación y desarrollo de los recursos genéticos pecuarios del país;

para ello, se creó el Programa Nacional de los Recursos Genéticos

Pecuarios, implementado por el Consejo Nacional de los Recursos

Genético Pecuarios, A.C. (CONARGEN) el cual está conformado por Gobierno

(federal y estatales), Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro e

Instituciones de Educación Superior e Investigación.

Conclusión

El

Criollo Lechero Tropical (CLT) es una raza reconocida por FAO como

originaria de México. Diversas investigaciones han demostrado que esta

raza se caracteriza por su rusticidad y adaptación al trópico,

resistencia a ecto y endo parásitos y capacidad productiva a bajo costo.

Sin embargo, se carece de estudios sobre los componentes tecnológicos

que ocupan los ranchos ganaderos y las características socioeconómicas

de los productores que utilizan esta raza; además de la percepción de

los ganaderos sobre su factibilidad o no de introducción en los hatos. A

pesar que el inventario, ganado registrado en AMCROLET, no es de

importancia a nivel nacional y que se desconoce su aportación en el

volumen de producción lechera; el CLT es importante como medio de

conservación de uno de los recursos genéticos pecuarios de México y como

proceso productivo alterno en la ganadería tropical.

Literatura citada

Álvarez, J., O. Deaton y H. Muñoz.

1977. Veinticinco años de selección en un hato lechero del trópico

húmedo. ALPA, VI Reunión, La Habana, Cuba. Tomo 1:28(Resumen).

Asociación

Mexicana de Criadores de Ganado Romosinuano y Criollo Lechero Tropical

(AMCROLET). 1998. Reglamento técnico de la Asociación Mexicana de

Criadores de ganado Romosinuano y Lechero tropical. AMCROLET. 12 p.

Asociación

Mexicana de Criadores de Ganado Romosinuano y Criollo Lechero Tropical

(AMCROLET). 2005. Manual de Procedimientos para inspectores de registro

de las razas Criollo Lechero tropical y Romosinuano para colaboradores

de la AMCROLET. 15 p.

Asociación Mexicana de Criadores de Ganado

Romosinuano y Criollo Lechero Tropical (AMCROLET). Archivo inventario

bovino octubre 2010. AMCROLET. Veracruz, México. 34 p.

Beteta, O.M.

1997. Las razas autóctonas españolas y su participación en los bovinos

criollos iberoamericanos. En: Simposium sobre Utilización de Razas y

Tipos Bovinos Creados y Desarrollados en Latinoamérica y el Caribe.

ALPA, XV Reunión. Maracaibo, Venezuela, 24-28 de noviembre 1997.

Casas,

E., Tewolde, A. 2001. Evaluación de características relacionadas con la

eficiencia reproductiva de genotipos criollos lecheros en el trópico

húmedo. Arch. Latinoam. Prod. Anim. 9(29): 63-67.

Cervantes, P.,

Fernández, L., Ponce, P. 2006. Caracterización de las curvas de

lactancia en producción y componentes mayores de la leche en diferentes

razas y cruzas en las condiciones del trópico mexicano. Rev. Salud Anim.

28 (2): 90-95.

De Alba, J. 2007. El Ganado lechero tropical en

América Latina. Departamento de Agricultura. FAO. 3 p.

www.produccion-animal.com.ar. Consultado diciembre 2010.

Deaton, O.

1979. El mejoramiento genético del ganado criollo lechero tropical.

Seminario Tópicos de Investigación en Mejoramiento Animal. San Salvador.

15 p.

Díaz, P., Alba, J., Becerril, C., Rosendo, A., Guerrero, J.,

Estrella, A., Rueda, B. 2005. El ganado Crilet, una alternativa viable

para la producción de leche en el trópico mexicano. Colegio de

Postgraduados Campus Veracruz.

www.colpos.mx/cveracruz/SubMenu_Publi/pdf/CRILET.pdf. Consultado en

diciembre de 2010.

Díaz, P., Oros, V., Vilaboa, J., Martínez, JP.,

Torres, G. 2011. Dinámica de la ganadería doble propósito en la

Choapas, Veracruz, México. TSA 14(1): 191-199.

Espinosa, J., Matus, J., Martínez, MA., Santiago, M., Román, H., y Lauro Bucio. 2000. Análisis

económico de la tecnología bovina de doble propósito en Tabasco y Veracruz. Agrociencia. 34: 651-661.

Estrella,

G., Cervantes, P., Cisneros, N., Becerril, C., Pérez, P., Rosendo, A.

2004. Características fisicoquímicas del yogurt elaborado con leche de

vacas criollo lechero tropical. Colegio de Postgraduados.

http://www.colpos.mx/cveracruz/SubMenu_Publi/Avances2004/

caracterizacion_yogurth_criollo.html. Consultado en diciembre 2010.

FAO. 1997. Domestic Animal Diversity Information System: FAO, Rome, http://www.fao.org / dad-is/.

FAO.

2002. Proyecciones a plazo medio sobre la carne y productos lácteos.

Comité de Problemas de Productos Básicos. 19ava Reunión. Roma.

www.fao.org

FAO-SAGARPA. 2002. Informe sobre la situación de los

recursos genéticos pecuarios (RGP) de México.

www.sagarpa.gob.mx/.../InfoRGPecuariosM.aspx. Consultado noviembre 2010.

Gamboa,

J., Magaña, M., Rejón, M., y Pech, V. 2005. Eficiencia económica de los

sistemas de producción de carne bovina en el municipio de Tizimín,

Yucatán, México. Tropical and Subtropical Agroecosystem. 5 (2): 79-84.

Gallardo,

F., Chalate, H., Purroy, R., Vilaboa, J. 2010. Estudio y análisis del

mercado de los productos del sistema bovinos propósito en el estado de

Veracruz. Fundación Produce Veracruz A.C. 97 p.

http://www.funprover.org/Estudios%20Estrategicos%20Ovinos,%20Toronja%20y%20

Bovinos%20Doble%20Proposito%20Colpos%20Veracruz/Estudioyanalisisbovinos.pdf

García,

C. M. 2003. Perspectivas de la ganadería tropical de México ante la

globalización. Memoria del XXVII Congreso Nacional de Buiatría.

Villahermosa, Tabasco. México. pp: 172-182.

González, F., Becerril,

C., Pérez., Torres, G., Díaz, P. 2009. Ticks infesting body regions of

tropical milking criollo cattle in Veracruz, Mexico. Agrociencia. 43:

11-19.

Guerrero, J., Cervantes, P., Cisneros, N., Becerril, C.,

Pérez, P., Rosendo, A. 2004. Composición láctea y rendimiento quesero de

vacas de la raza Criollo Lechero Tropical. Colegio de Postgraduados

Campus Veracruz. 6 p.

http://www.colpos.mx/cveracruz/SubMenu_Publi/Avances2004/queso_criollo.html

Hernández,

A., Cervantes, P., Salinas, V., García, R., Tejeda, A., Gallardo, F.,

Álvarez, J. 2007. Respuesta al estrés por calor en la vaca criollo

lechero tropical bajo un sistema de doble propósito en México. Rev.

Salud. Anim. 29 (2): 85-90.

Iniciativa para la Diversidad de los

Animales Domésticos (IDAD) y la Organización de las Naciones Unidas para

la Agricultura y la Alimentación (FAO). 1998. Una llamada a la acción;

la estrategia mundial para la gestión de los recursos genéticos de los

animales de granja. Disponible en URL: www.Fao.ord/dad-is.

Instituto

Nacional de Estadística, Geografía, e Informática (INEGI). 2002.

Indicadores de la encuesta industrial. Instituto Nacional de Estadística

y Geografía. México. (INEGI). www.inegi.gob.mx. Disponible en línea.

Consultado enero 2010.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía, e

Informática (INEGI). Censo Agropecuario 2007. Disponible en línea:

www.inegi.gob.mx. Consultado en abril, 2009.

Izaguirre, F., Martínez,

J., Sánchez, L., Ramón, M., Pérez, P., Martínez, G. 2007. Influencia

del amamantamiento y presencia del toro en comportamiento productivo y

reproductivo de vacas pardo suizo en el trópico húmedo. Revista

Científica, FCV-LUZ XVII (6): 614-620.

López, B.A. 1987. Aspectos

sociohistóricos, origen y desarrollo de la ganadería vacuna de Venezuela

(Parte I). U.C.V., Facultad de Ciencias Veterinarias. III Cursillo

sobre Bovinos de Carne 1987: 1-23.

Magaña, J., Ríos, G., y Martínez,

J. 2005. Los sistemas de doble propósito y los desafíos en los climas

tropicales de México. XIX Reunión ALPA y la XXXIII Reunión de la

Asociación Mexicana de Producción Animal AMPA-Tampico, Tamaulipas.

México. pp. 105-114.

Magofke, JC. 1964. Estimación del mejoramiento

genético en producción de leche, grasa y largo de lactancia en el ganado

criollo lechero de Turrialba. OEA. Costa Rica. 110 p.

Mariante, A.

da S. and S. Fernández-Baca. 1998. Animal genetic resources and

sustainable development in the Americas. 6th World Congress of Genetics

Applied to Livestock Production, 28: 27-34.

Martínez, J., Aguirre,

J., Martínez, G., Torres, G. 2006. Comportamiento productivo y

reproductivo de tres genotipos bovinos en la región del Soconusco,

Chiapas, México. Zootecnia Trop. 24, (2): 109-120.

Medallo, M., León,

E., De Alba, J. 1997. Cambios en el peso vivo de becerras criollo

lechero centroamericano en praderas tropicales de estrella africana y

kudzu. Agrociencia 31 (4): 451-455.

Messina, E. 1990. Ganado bovino

criollo lechero: ¿una experiencia o alternativa de producción?. En:

Ganado Bovino Criollo. Ruíz (Edit). Asociación Argentina de Criadores de

Ganado Bovino Criollo y Orientación Gráfica Editoria S.R.L. Argentina.

pp. 15-25.

Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural

Pesca y Alimentación. SAGARPA. Sistema de Información y Estadística

Agropecuaria y Pesquera (SIAP). 2005. Estadística básica. Estadísticas

del sector ganadero. Población ganadera 1996-2005 (carne y leche).

Consultado en marzo 2008. http://www.siap.sagarpa.gob.mx/.

Segura,

J., y Montes, R. 2001. Razones y estrategias para la conservación de

los recursos genéticos animales. Rev Biomed. 12:196-206.

Pariacote,

F. 2000. Riesgos de extinción del conglomerado nativo de genes bovinos

en América Latina: Caso Venezuela. Arch. Zootec. 49:17-26.

Pérez, P.,

Rojo, R., Álvarez, A., García, J., Ávila C., López, S., Villanueva, J.,

Chalate, H., Ortega, E., Gallegos, J. 2003. Necesidades investigación y

transferencia de tecnología de la cadena de bovinos de doble propósito

en el estado de Veracruz. Fundación Produce Veracruz. 170 p.

Ponce,

P. y Bell, L. 1986. Estudio de la lactancia de vacas Holstein Friesian,

Cebú y sus cruces en Cuba. Rev. Salud Anim. 8: 73-88.

Primo, A.T. 1992. El ganado bovino ibérico en las Américas: 500 años después. Arch. Zootec. 41 (extra): 421-432.

Ramírez,

R., Lastra, I., Nuñez, R., Encino, A., Gallardo, JL. 2001. Importancia

de los recursos genéticos pecuarios en la producción animal. Apoyos y

Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ACERCA), Órgano

Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). pp. 3-26.

Ríos, E. 1962. El

crecimiento y su relación con el peso al nacer de los becerros Criollos y

Pardo Suizos. III Jornadas Agronómicas. Cagua, Venezuela. 7 p.

Rouse, J.E. 1977. The criollo: Spanish cattle in the Americas. Norman, USA; University of Oklahoma Press, pp. 303.

Rosendo,

A., and Becerril, C. 2002. Productive performance and genetic

parameters in the tropical milking Criollo Cattle in Mexico. Proc. 7th.

World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Montpellier,

France. Communication 25-25 p.

Santellano, E., Becerril, C., , Yu

Mei-C.,Gianola, D., Torres, G., Ramírez,R., Domínguez, J., Rosendo, A.

Caracterización De La Lactancia Y Evaluación Genética del Ganado Criollo

Lechero Tropical utilizando un modelo de regresión aleatoria.

Agrociencia 45 (2): 165-175. 2011.

Sierra, A. 1998. La conservación de los recursos genéticos animales en México. Arch. Zootec. 47:149-152.

Urdaneta,

F., Materan., Peña, M., y Ángel, Casanova. 2004. Tipificación

tecnológica del sistema de producción con ganadería bovina de doble

propósito (Bos Taurus X Bos Indicus). Revista Científica. 14: 254-262.

Valle,

A., Moura, A. 1986. Herrencia de los principales parámetros productivos

y reproductivos en vacas mestizas (5/8 Pardo Suizo-3/8 Criollo). Zoo.

Trop. 4 (1 y 2): 49-65.

Vilaboa, J., Díaz, P., Ruíz, O, Platas, D.,

González, S., Juárez, F. 2009. Caracterización socioeconómica y

tecnológica de los agroecosistemas con bovinos de doble propósito de la

región del Papaloapan, Veracruz, México. Tropical and Subtropical

Agroecosystems. 10 (1): 53-62.

Vilaboa, J., Quirós, O., Wingching,

R., Keating, N. 2011. Los sistemas ganaderos con Criollo Lechero

Tropical (Reyna) en Costa Rica. Agronomía Costarricense. [in press].

Villa,

A. 1994. Problemas reproductivos en el ganado de doble propósito

mantenido en el trópico húmedo de México. Soluciones generadas a través

de la investigación. Memorias. XIV Congreso Panamericano de Ciencias

Veterinarias. Acapulco, Gro., México. pp. 536-537.

Vite, C., López,

R., García-Muñiz, JG., Ramírez, R., Ruíz, A., López, R. 2007.

Producción de leche y comportamiento reproductivo de vacas de doble

propósito que consumen forrajes tropicales y concentrados. Veterinaria

México 38: 63-79.

te puede interesar leer este tema relacionado:

la importancia del ganado criollo de nuestras regiones